読書は好きなんだけど、そのとき読んだ「これはいい」と思ったことが、あまり記憶に残っていない事ってありませんか?そういう場合は、やっぱりマーキングしておけば記憶に残ります。

本には直接、いろいろ書き込んだほうがいいらしい

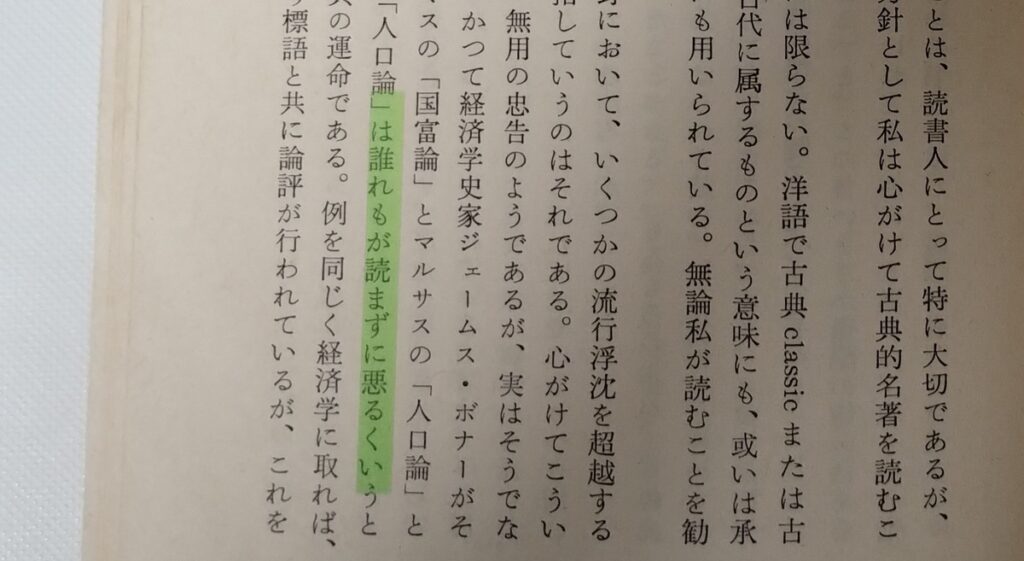

小泉信三という学者の方によると、夏目漱石や福沢諭吉も本に直接マーキングや書き込みをしていたそうですが、大切な本に対して、なかなかそんなことできないですよね・・・。昔は今よりも本の価値も高いでしょうから、明治時代の人がそういうことをやっていたというのも、スゴいと思います。でもよく考えたら、学生の頃は参考書なんかに直接記入して色々、覚えたものでした。大人になったらやらなくなってますよね。

小泉信三(1950).『読書論』.岩波新書.

そこで、透明フセンを使ってみる

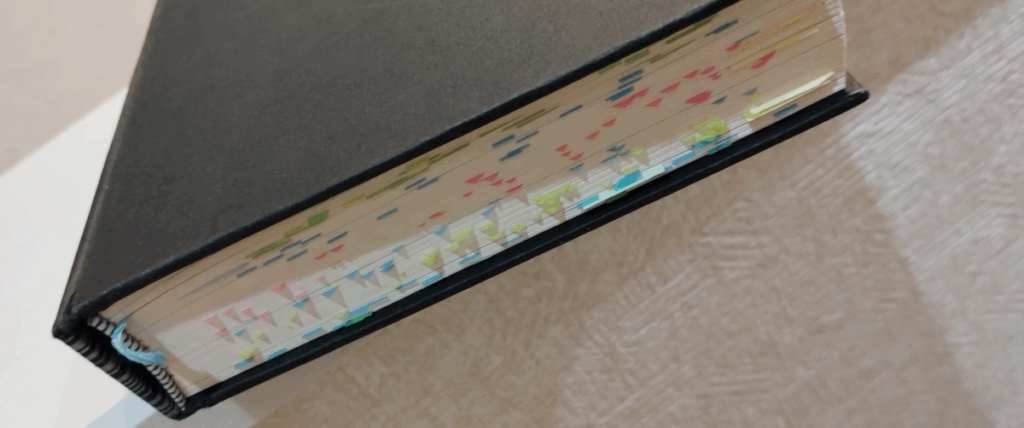

でも、やっぱり大切な本にマーカーとかで記入しちゃうなんてのは、ちょっと僕には耐えられないんですよね・・・。でも、現代には下の文字が透けて見える細い「透明な付箋」がダイソーなんかで売っています。これを使えば、マーカーと同じ役割をしてくれて、本を傷つけないで済みます。しかも、どのページにマーキングしたかもページ上部に付箋を貼ることで、判るようになるので、対象が書籍の場合は透明付箋のメリットは大きい感じもします。

マーカーをたくさん引いて、傷んだ参考書を見ると「やってる感」が感じられたように、付箋がたくさんあると「読んでる感」を感じるのは、僕の自己満足でしょうか。世の中、内容が薄い本もたくさんあるので、マーキングたくさんしているからイイってものではないんですけどね。

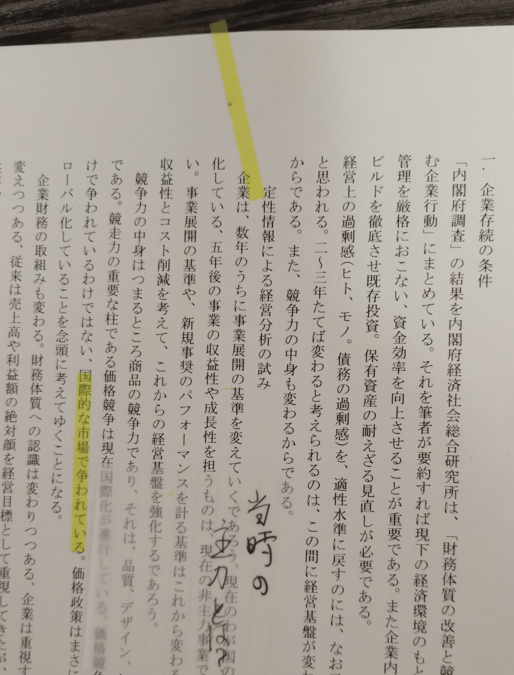

何かを記入したい場合は書き込める大きめの透明フセンもある

自分なりの注釈を入れたい場合は大きめの透明フセンを使います。こういうのは初めはちゃんとキレイに貼って、キレイに書き込みたい気持ちが出ちゃうんですが、貼ったうえに記入する順番よりも、記入してからだいたいの位置に貼るほうが手っ取り早い感じがします。書くときにペン先が逸れて本を汚してしまうのも防げますし、実際やってみると、おおよその位置で問題ないです。

ちょっと見づらいんですが ニトムズという会社の透明フセンの上から記入しています。

あとで読み返すときに力になる

小泉信三も言ってますが、難しい本は何回か読み返すことで、理解が深まります。読み返したときにマーキングや自分の書き込みがあると、自分がそのときに大事だと思ったことがより鮮明に蘇りますよね。また、そこからアイデアが出てきたりします。まあ、読み返したときに何を考えて書き込んだのか、まったく分からないことも多くあるんですけど。

まとめ

今回、書かせていただいたことを、まとめますと

- 細い透明フセンをマーカー代わりにする

- 大きめ透明フセンに書き込み、貼る

- 読み返すときマーキングした付箋部分を注目して読む

といった内容になります。また、マーキングや書き込んだページはスマホで撮って、特別に残していくのもいいですよね。