皆さん、仕事にせよ私生活にせよ、日々何らかの問題に直面しているかと思います。都度スッキリ解決していくといいんですが、根本の問題が残っていて、くすぶっているような状況は無いでしょうか?僕はソフトウェアを取り扱う仕事をしているのですが、サポートチームが「ずっと同じような問題を対応している」なんてことがあります。(製造側がそれに気づく努力を取り組めばいいとも思うかもしれませんが、製造側も悪いところに目を向けたくないという問題があり、なかなか改善されない状況があります)

そういう場合は、やはり積極的に部署間でミーティングをするのがいいのですが、その場合に図を活用すると、メンバーの共通理解が深まり、解決に向かうことがよくあります。

減らない問い合わせ

僕はソフトウェアの制作に関わる仕事をしていて、リリース直後の問い合わせラッシュに何度も追われてきました。時間が経つにつれ、減るときと、そんなに減らないときがあるんですよね・・。

製品をリリースすると問い合わせ件数がヤバい

新しい製品をリリースすると、想像以上に問い合わせが来ます。

「画面が固まった!」「データが消えた!」など、ユーザーの声は本当にさまざま。

バグが原因のこともあれば、単に使い方が分かりづらいだけのこともあります。ウチの部署ではヘルプデスクが一次対応してくれていますが、正直、彼らの努力だけでは、なかなか件数を減らす対策にはたどり着けません。

時期とか担当者によっても問い合わせ件数は変動する

僕が関わる流通・小売り向けのシステムでは、棚卸や決算期などのタイミングで問い合わせ数が急増します。

「なんでこの時期だけこんなに…!」ってビビります。また、説明が上手な人だと自然に件数が減っていくんですけども、その人頼みっていうのばかりも良くないことかと思います。ただ最近ではAIチャットが基本操作を案内してくれる仕組みも増え、かなり助けられています。

やっぱりクレーマーみたいな人はいる

やっぱり“クレーマー気質”な利用者は一定数いて、うまく使えない状態から連絡をしてくるので、平常じゃない雰囲気で連絡が入ります。担当者のメンタルケアは欠かせないんですが、件数を減らす対策が必要になってきます。

「根本原因」を追いたいけど、みんな忙しくて、できないす

「問い合わせが減る仕組み」を作りたい。

でも現実には、ヘルプデスクは日々の対応で手一杯。

原因を分析する時間なんて、ほとんどありません。

「問い合わせ」とは「症状」だと思う

利用しているお客様が「何に不便を感じているのか」の実際のところは日々の声に埋もれてしまいがちで、問い合わせが問題の症状として表れているような感覚があります。アメリカのアーミテージ元国務副長官という方の言葉に「症状にだけ、とらわれていては、問題の本質を見失う」という言葉がありますが、問題の本質を考える工程を大切にしたほうが良さそうな感じがします。

根本原因を探るには他部署の協力がいる

根本原因を探るには、違った視点も必要なため、営業や製造部など他部署の協力が必要になってきます。だた、これがなかなか難しい…。営業はお客さんのイチ担当者目線で物事を考えがちですし、製造部は単発で問題点が見えてくるため、一歩引きがちになります。

そこで図解会議で見える化か

で、ウチの部署でやっているのが「図解会議」です。オンライン会議が中心ですが、これが意外と良くて。みんな同じ画面を見ながら議論できるので、情報が共有しやすいんですよね。この状態で図を共有すると、より効果が高い。ただオンラインだと、「ちょっと隣の人に意見をこっそり聞く」みたいな空気感がでないのが不利な点でしょうか・・・。

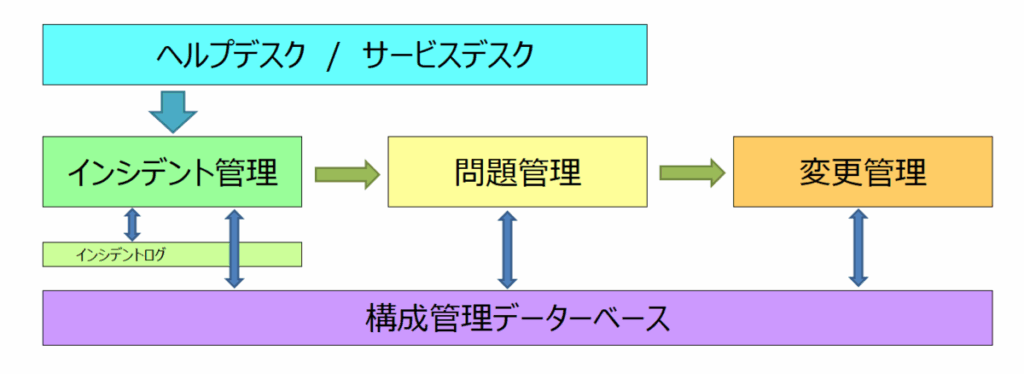

と、その前にITILのこと

ウチの部署ではITILというITサービスマネジメントのガイドラインになんとなく則って、ヘルプデスクサービスなんかの運営も進めてまして、下図のようなフレームワークで話を進めると、割とスムースに問題に対して取り組めたりします。ITILについてはもっと詳しいサイトがいっぱいあるかと思いますので、そちらも参照ください。

共通意識を持つようにみんなに図を見てもらう

図を使うと、参加者の理解が早いし、「この赤い部分が問題ってこと?」みたいに“色で会話”できるのもいいです。

下書きを用意しておくとスムーズですが、あまり凝らずに、ラフなイメージ図くらいがちょうどいい感じです。僕はやっぱり手書き派なので、A4のコピー用紙に簡単に描いておくようにしてます。パイロットのフリクションやUniのアーテレーズ色鉛筆なんか、カラーをつけながら訂正できるので重宝しています。

フセン的項目列挙

ソフトウェアのサポートというのは複雑で、ハードウェアの影響や他システムとの連携も絡んでくるんですよね。

テストをどれだけ重ねても、ユーザーが想定外の使い方をしてトラブルになることもあります。

まるで「いたちごっこ」がしんどい。なので、図をみながらポイントに付箋を貼っていくような感覚でオンライン上で言葉を記入していきます。そんなことをしていると「あ、ここ抜けてた!」とか気づく瞬間がでてきます。そういう時って部署間でもチームとして一体感が生まれることがあるかも?です。

まとめ

図の活用についてはこちらの記事もどうぞ

(作図できるようになる4つのコツ)(会議で図解。合意を得る。)(業務の概要を描く(スイムレーン図))